精心安排了小旅行,想帶孩子來個大海初體驗,沒想到想像中的驚喜卻是驚嚇,小朋友嚎啕大哭,一步也不敢向前;上學第一天,以為已經做好心理建設,到了教室門口,小朋友卻拚命往爸媽懷裡鑽,大人滿面尷尬又一頭霧水。

把一個小生命帶到這個世界上,呵護、引導他盡情體驗各種人事物,直到他逐漸長成,大步向前開啟自己的旅程,或許是所有父母最美好的願望。但當孩子的表現不如預期,展現出恐懼、焦慮、退縮、逃避……這時的你,是否又氣又急呢?

恐懼,是成長的必經之路

在人類演化過程中,恐懼是一種重要的自我保護機制,幫助我們避開危險。FarHugs抱抱心身醫學診所心理師陳莉婷指出,直到今天,恐懼依然是我們成長的必經之路,若能引導孩子正確理解、與其共處,反而能促進學習和成長。

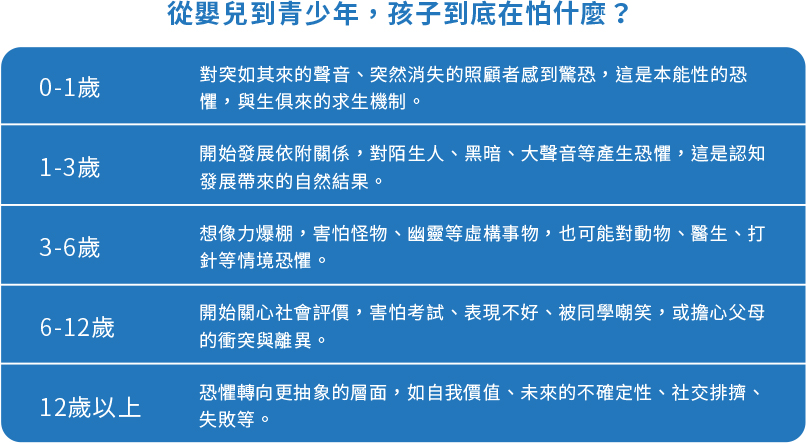

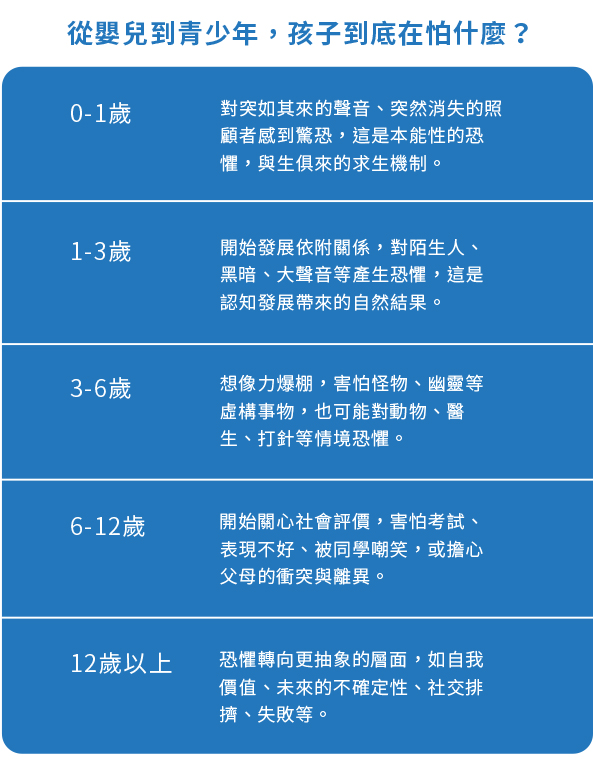

「恐懼和快樂一樣,都是一種情緒,反映我們的內在狀態。情緒太多或太少,都可能造成困擾。」陳莉婷建議,家長可以從發展的角度,更有脈絡地理解孩子不同時期的恐懼。

以「媽媽離開孩子身邊」為例,新生兒的反應來自物體移動所帶來的感官刺激和不適,就像太冷、太熱一樣;一兩歲的幼兒開始認得媽媽是安全感的來源,卻還不太理解媽媽只是暫離而非消失,因此會感到害怕;五六歲的孩童心智已發展出想像力,有時會無法和現實區分,所以怕黑、怕怪物、怕看醫生,媽媽不在身邊可能會讓孩子缺乏支持,想像力因此更難以控制。

進入學齡期,孩子接觸的人變多了,開始有同儕比較;而到了認知發展更成熟的青少年時期,則會面臨學業、外貌、未來的焦慮等,他們會怎麼表現情緒,其實就來自於小時候他所經驗的家庭生活,以及與父母的互動方式。

陳莉婷笑著說,六歲以前是人格養成的關鍵時刻,「生命早期很像一塊軟黏土,有自己的特性,譬如說質地和色澤,但如何塑形,則取決於陪伴他的雙手。」

FarHugs抱抱心身醫學診所心理師陳莉婷提醒,面對孩子的恐懼,父母應先接住情緒、表達理解,再根據情境提供所需要的回應。

理解,回應孩子的第一步

「處理情緒時,理解是第一步。」陳莉婷建議透過互動評估孩子情緒的「閾值」(對於感覺刺激的敏感程度),閾值低的孩子對刺激較敏感,恐懼更容易被觸發,嚇到後也比較難安撫。有了這樣的認知,就能比較客觀地看待孩子的表現,提供所需要的回應。

叫孩子「不用怕」、「勇敢一點」是一種回應,跟他說「我知道你害怕,害怕沒有關係」,也是一種回應,後者能讓孩子感受到自己的情緒被理解,進而對自己克服恐懼更有信心。

對於還無法清楚表達情緒的孩子,先請他為自己的害怕打分數,例如十分代表非常害怕,再詢問是否有辦法讓恐懼降至八分、五分?當他願意跨出一小步,家長應適時放大肯定跟支持,像是創造一些小小的儀式,用擁抱、擊掌來幫他加油。

進入青少年時期後,孩子的自我意識強烈,與父母的衝突增多,當他們面對挑戰產生恐懼或退縮時,需要更多的尊重與開放性建議。「例如孩子拒學,家長當然著急,但第一步還是要先理解他。他可能是害怕表現不好,那是否考慮家教或補習?或是下課後媽媽陪你去請教老師?低度提供策略,讓孩子自己做決定,是支持青少年度過恐懼比較理想的方式。」陳莉婷說。

教養,支持與規範的平衡

「怕就別做好了。」「爸爸幫你吧!」很多家長在接住孩子的情緒後,卻因過度保護或直接幫忙解決問題,剝奪了孩子學習的機會。「小朋友是很聰明的,如果他知道自己想逃跑時,你會帶他一起跑,那他就會跑。所以你要從他的態度、表情、情緒的狀態,觀察他是真的陷入情緒中,還是只是藉由情緒勒索、操控你。」陳莉婷分享,她曾遇過一位小朋友,哭的時候會先確認看她一眼,確定老師有看到他才哭,但小朋友並不自覺。

「說謊、演戲、操弄,都是孩子用來應對特定情境的方式,我會先溫和地點破他,讓他知道我不是亂猜的,而是他的反應讓我知道他在假裝。下一步則是安撫他,因為他的工具被拆除了,這時才是真的害怕。」陳莉婷說。

讓孩子赤裸裸地面對不喜歡的情境,乍聽之下有點殘酷,但陳莉婷認為,這反而是一個教育的好機會。首先,戳破謊言是為了讓孩子明白,用情緒操控別人會影響人際關係。其次,接住他被識破的驚慌,「我知道你現在被我發現了,一定很緊張,如果媽媽說謊被你發現,也會很緊張。但這只是因為你沒有更好的方法來處理這些事,我們來討論看看,下次如果你害怕了,可以怎麼辦。」如此,便能引導孩子思考其他解決方案。

「在教養時,心中要有一個天秤,一端是愛、支持、理解,另一端則是規範。」陳莉婷認為,孩子成長的過程中,不斷摸索這個未知的世界,會需要一些規則和標準,而家長的任務,就是根據孩子的需求和狀態調整天秤兩端的比重。當孩子的情緒不穩時,情緒支持要多給一些,但不代表他不需要建議,只是比重少放一些。

最後別忘了,沒有人比自己更重要。在教養的漫漫長路上,大人也會不時出現恐懼、焦慮、憤怒這些負面感覺,無須為此自責或自卑,因為每個人的心裡都住著一個孩子,同樣需要理解和支持,當你先照顧好自己,就能擁有足夠的力量和勇氣,陪伴孩子在未知中持續向前。